艾未未活在我们的未来

生活在永久监控之下,这对我们的自由又意味着什么。

艾未未现在的生活,就是我们的未来:他被政府系统性地监控着,一举一动都受限制。他活在一个没有隐私的世界。

一个没有隐私的世界,也同样是个没有自由的世界。

他是全球最受瞩目的艺术家之一。你可能听说过,他曾参与设计北京“鸟巢”体育馆。你可能也听说过,他在伦敦泰特现代美术馆展出的一亿颗手工制作的陶瓷葵花籽。这个大师级的作品解构了中西贸易关系,并展示了中国的劳动力状况。

艾未未对于中国政府及其限制自由的政策常常直言不讳。2011年4月3日,中国政府以偷税为名逮捕了他。他被囚禁超过65天,期间有两名军人对他24小时全天候严密监控,哪怕盥洗如厕都不离其左右。

在威尼斯双年展上,他用六个大金属箱子重现了监狱的景象。参观者可体验保安监视艾未未的方式。

被囚禁81天后,他终于获释回到北京的家和工作室,但他的自由仍处处受限:护照被没收,他被软禁在家,不得和记者谈论逮捕细节,禁止他使用社交媒体,还在他家到处安装了摄像头。

丹麦电影制作人安德烈亚斯·约翰逊以艾未未软禁在家的第一年为题,制作了一部杰出的纪录片——《艾未未,假案真办》。这部纪录片的一个精彩之处:你可以从中看见,艾未未在永久监控的情况下,如何不放弃寻找对策。比如说,他后来在房间里装了四个摄像头,把自己的生活直播在网上。这举动让当局十分紧张,短短几天之内,“围观草场地”网站就被政府关闭。

艾未未住所附近有一个停车场,他定期去那里散步、锻炼身体。他知道自己在那也是被监视的,也时刻在注意监视自己的人。纪录片中一个非常有意思的画面是,他看见两个便衣警察在一家餐厅的一楼阳台上观察他,便冲进了餐厅,站在便衣警察坐的桌子旁边。警察这时觉得非常尴尬,并企图藏匿装了远摄镜的相机。艾未未转向相机并说道:“如果你们非得监视我,这个位置够不够理想?”

这一场面也展示了,负责监视别人的生活也并不是什么美差。在牢房里监护艾未未的两个年轻人需要完全站直,不能交谈,甚至不能眨眼。据艾未未说,他们在换班时才可以动,当时他都能听到他们关节摩擦的声音,这很惨无人道。尽管到处都是摄像头的监视,这些年轻人还是试图找到和艾未未交流的方式,显示出一点人性。艾未未对此也并不惊讶。在牢房里仅有的一些走动中,比如去洗澡的路上,他们会半闭着嘴唇,像说腹语一样悄悄地问他一些话。

某种程度上说,这些监视他的人自己也是被囚禁的。加文·史密斯(Gavin John Douglas Smith)在《被赋权的监察者,还是被夺权的劳动者》(Empowered watchers or disempowered workers)一文中,呈现了大多数监控摄像头操作员的无力感。他们被迫去观看那些自己完全无能为力的情形,即使有重要事情发生,他们也迫于高层压力,只能将这些事情放在一边。他们完全没有自由,必须严格遵循程序。事实上,他们就是这个庞大的电子监控系统里的一个小小的零件,只不过具有人类认知罢了。他们的任务是模式识别,电脑现在还不能做好这一点。

当然艾未未现在的生活,和我们将来的生活并不是一模一样的。他是永久性被“积极”监视的,而我们将会受永久性的“被动”监视。作为一个公众人物,艾未未有百万粉丝,中国政府在对待他时也要格外小心。我们大部分人都不是这种情况。但在我看来,如果我们坐以待毙,我们的世界会越来越靠近他的世界。艾未未的感受是:

“在这种生活状态中的人,在这个国家没有权利,更没有权力,又怎么会有创造力?或者想象力、勇气、热情?”

全监控的世界

我们大多数人也许并没意识到,现今的监控设施已经十分全面,并且我们还在将其快速扩大。我们也常常意识不到,高科技已拥有巨大能力,在不知不觉中它大面积地渗入了我们的生活。

几个月以前,为谷歌地图提供卫星图像“数字地球”又向轨道里发射了一颗卫星。卫星可拍摄到分辨率高达每像素25分米的图片,并且每天可拍摄的范围多达68万平方公里。这还仅仅是一颗商业卫星。美国军方可能已经用了分辨率更高、性能更强的卫星。事实上,你此刻是否正在被从天上监视着,你根本无从所知。

面部识别技术现在也是与日俱增。最近有一则新闻,一个叫尼尔·斯坦默的杂技演员在逃14年,最终被美国政府抓获。他们是怎么抓到他的?一个特工在测试一个检测护照欺诈的软件,他想试试这个软件的人脸识别技术,究竟能不能识别FBI系统里的通缉犯。尼尔的照片和其中一个护照匹配上了,虽然护照上写的是另一个名字。他们就是这么找到尼尔的,而尼尔当时已经在尼泊尔当了多年的英语教师。显然,这个技术连14年前的老照片和最近拍的照片都能匹配上。他们最后抓获了这个虐童嫌疑犯固然是好事,但是没有任何制度来确保美国特工不会随意使用数据库里的照片来测试任何软件。。

从这个角度来看,之前斯诺登泄露的关于美国国安局 (NSA) 海量存储照片并且从中寻人的消息,应该也不会让人大惊小怪了吧。他们的“水源”程序可以检查邮件和其他通讯消息,如果里面包含护照照片,系统还会自动提示。这项技术的开发者之一是“匹兹堡模式识别”公司(也叫 “PittPatt”),现在已经被谷歌收购。我们低估了谷歌这样的公司在军工联合体中所占的分量。所以这里我也不得不提一项新的谷歌技术:由波士顿动力公司研发的军事机器人——“野猫”(该公司已于2013年12月被谷歌收购)。

面部识别技术的产业链已经很清晰了:政府提供人脸照片,商业公司提供智能识别技术,就算角度刁钻的照片也能被识别出来。通过类似的方法,国安局现在可以用软件查看户外照片,并和卫星图像匹配,来寻找照片的拍摄地点。

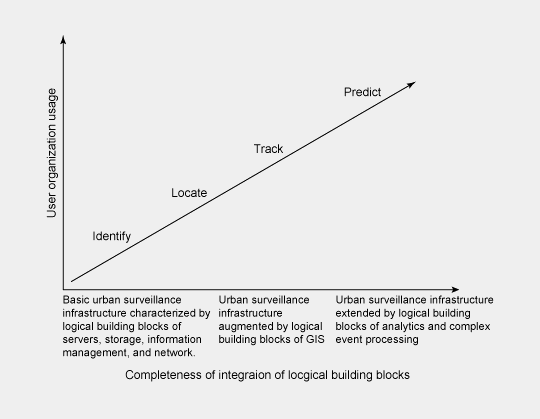

IBM的“城市监控技术设施”的“成熟度模型”清楚地展示了这些政府机构的最终目标。他们不仅想知道你是谁,你在哪,如何最终你,最终还想预测你打算干什么。

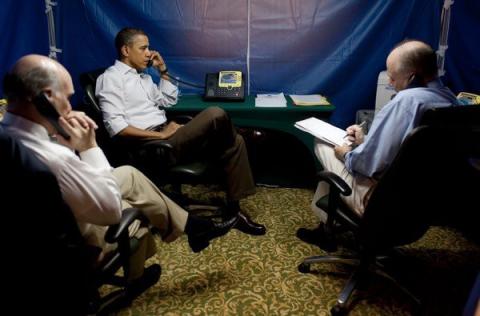

如何才能挣脱无所不在的政府监控呢?我们看看奥巴马是怎么做的。他每次在国外,在需要进行一场私人谈话或者阅读一份机密文件时,他就会走进酒店的一个特殊房间,房内架起一个四面不透明的帐篷,并且时刻发出干扰噪音。只有在那他们才确定没有人偷听偷看。

监控已是互联网行业的标商业作模式

想要追踪我们并企图影响我们行为的不仅仅是政府。事实上,这是互联网行业的标准商业模式。我们的互联网行为几乎总是被第三方所协调。你和你的好朋友之间隔着Facebook 和 WhatsApp, 你和碧昂斯之间隔着Spotify,你和《绝命毒师》之间隔着Netflix,你和格雷的无论多少道阴影(《格雷的五十道阴影》是美国畅销情色小说)之间都隔着亚马逊。最大的商业媒介就是谷歌,它现在决定着我怎么从火车站去剧院,我如何缓解感冒症状,我给别人发的邮件是否应该被标为垃圾邮件,我在哪能订到最划算的旅馆,我下个星期四是不是有一个约会。

这些公司不仅赚着我们的钱,还正在迅速的把我们和他们的互动数字化,进而提升他们的追踪能力。这一行业的领跑者是迪士尼,经过多年强势的儿童市场营销之后,迪士尼现在还出了一款“魔法手环”,这是一款个性化的手环,上面写有你的名字,并且内置了射频识别芯片(RFID)。据迪士尼称,这款设备“让你的体验无与伦比”。网上现在到处都是打算去迪斯尼乐园的人们拆封手环的视频。

这款手环可以打开酒店房门,作主题公园的入场门票,娱乐设施的“快速通行证”,把“Photo pass”卡和个人账号连接。最主要的,是可以当做个人钱包,帐无巨细,都可无阻碍付款。这给迪士尼带来的好处是,他们现在终于知道了客户都在哪并且消费多少。迟早迪斯尼公园会根据你的手环,提供与你消费能力匹配的个人体验。

从一个微观层面来说,我们都是迪士尼。追踪儿童和宠物的设备的市场已经爆棚。一个代表例子是Tagg的“宠物追踪器”。给你的狗脖子上套一个可以GPS定位的项圈,你就可以随时随地在网络地图上追踪狗狗的行踪了。狗狗如果跑出了某个区域范围,你还会收到信息提示。你肯定想好好照顾你的狗,所以这个项圈还可以作狗狗的健身追踪器使用。现在你就可以给你的狗定个目标了,还能看看趋势走向图。就跟布鲁斯·斯特林说的一样,“你就是你家旺财的扎克伯格”。

我们对狗做出的那些事,也一样照搬到我们的孩子身上。

“安珀警戒”就和宠物追踪器非常像。其用户也非常满意:“看看手机程序,就知道每个人都在该在的地方,这非常让人放心!”,“掏出手机就能马上知道孩子的位置,儿童安全已经到了一个全新高度”。这个设备甚至还有课堂友好设置,在教学环境内还可以开启静音模式。

还有一个“金丝雀项目”,主要目标是有驾照的美国青少年。如果你的孩子一边开车一边打电话、发短信、发微博,你就会收到提醒。要是他超速或者开出了你们商定的范围,你也会收到提醒。

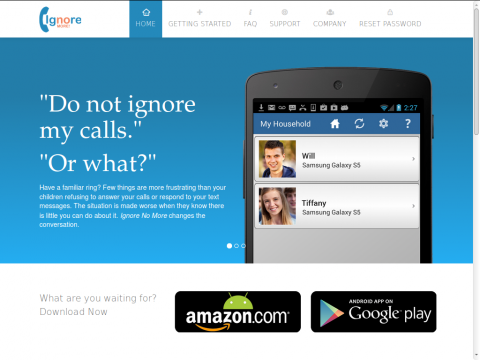

如果你的孩子不接你的电话,不回你的短信,你就可以用这款“不再忽略”手机程序。它可以给你的孩子手机锁屏,直到他回电话为止。这已经明显表明,大部分的监控都是为了控制。控制欲让我们越来越乐意自我监控。

“量化自我”运动,还有我们无止境的在身上放置可穿戴设备以求“通过数字了解自己”之类的,我就不多说了。我们已经在控制的道路上又迈进了一步了:我们要是没有恪守承诺,或是没有实现目标,就会受到程序的惩罚。

知名博主Manish Seti是这样描述他自己的:“我在斯坦福读过书,环游世界了四年,学过五种语言,在印度创立过非政府组织,当过柏林的著名DJ。我想让你看看数字游民的生活模式。”2012年末,他用克雷格列表网站来雇人帮他提高效率。主要想法就是,这个人要坐在他旁边,每当看见他没干正事,却在偷偷看Facebook和Reddit什么的,就给他一个巴掌。

一般来说他的自测生产率是40%左右,自从找到伙伴Kara坐在旁边看着他以后,他的生产率激增到98%。你得到什么启示?设计一个手环,每次没有按计划做事就会电你一下。当然,这个手环也要能和你其他的“效率生态系统”融合起来。

“任何一个开发者都可以用Pavlok的公开应用程序界面来增加可塑性,提高和用户的交流质量。对于那些追踪软件和可穿戴设备的设计者、网络课程的生产者,或者任何一个需要根据用户的反馈来改进服务的人来说,Pavlok都是最佳选择。”

没错,这样的手环已经有了,叫做“Pavlok”。

那些所谓“近未来”小说的写手们日子已经不好过了。他们对从现在到未来的推断,正在快速就被现实给推翻。

就拿我最喜欢的书——加里·施特恩加特的小说《悲伤的爱情故事》——来举例吧。主角Lenny,被人觉得很脏,因为他家里还有纸质书籍。他生活在一个公共行业和私有部门合二为一的世界。他的女朋友在伦敦的“汇丰银行金史密斯学院”学习“艺术和金融”。为了防止通货膨胀,美元与人民币挂钩。每个人都有一个带“全球青少年”账号的“äppärät”装置。人人都在不停直播自己的生活,自我暴露比比皆是。

这本书里有很多令人难忘的场景,作者直指现在我们和科技之间的关系。Lenny做的生意叫“无限生命延长”,在意大利待了一年之后,他需要回到美国。为此他需要在“美国回访机构”申请回程签证。他们让他关闭äppärät装置上左右的安全设置。然后一个迪士尼画风的水獭出现在屏幕上,并且对他进行审问。问了几个关于他的工作和信用评估之类的问题之后,发生了这样的事情:

“Lenny,你在国外这段时间有没有遇到什么不错的外国人啊?”

“有啊,”Lenny说。

“什么样的人呢?”

“一些意大利人。”

“你刚说索马里人。”

“意大利人,”Lenny说。

“你刚说索马里人,”水獭坚持道。

从那一刻开始,Lenny的生活就开始走下坡路了。他的äppärät 装置上多了个“给我打分”功能,不时地反馈给他现实生活中接触的人是怎么看待他的。在一个酒吧他收到一条提醒,说他的“可‘滚床单’指数”非常低,在酒吧里的40个人中,他排名40。

不过施特恩加特写这本书的时候,我们手机上还没有Grindr(注:男同志约会软件)、也没有Tinder(注:男女约会软件)……

尽管作者当时就已经清楚地预见到“跟小伙伴来一发”(现在改名叫“荡”)这样的软件会出现,当他被问到“你的Facebook好友里你最想和谁滚床单”这样的问题是,肯定还是会惊呆的。要是对方也看上了你,那就简单了:“要么约会,要么‘荡’吧!”

戴夫·艾格斯在他的反乌托邦小说《圆圈》里描述了一个叫梅的女孩的生活。梅在一家叫“圆圈”的网络公司工作。这家公司因为发明了一项可以在全网使用的身份服务而发迹。圆圈公司里最核心的价值观就是“透明度”,透明度对每个人都有好处。公司的领导认为,每个人都应该时刻被监视,这样我们才能老老实实做事。凡是有理智的人,稍微想想都知道,你不应该有所隐瞒:你想隐藏的东西通常是对自己有利而对他人不利的。“分享即是关爱”,“隐私即是盗窃”:你要想把某些东西仅留给自己,其他人就不能从中获得好处了。

这本书的开头,是这家公司在给员工展示一件新发明:一个小的摄像头。大概有棒棒糖大小,可以轻易的被隐藏起来。它可以进行HD质量的录像,并且即时上传到网上。电池只能维持两年,但是他们已经正在研究一个利用太阳能自主发电的版本了。这种摄像头不仅可以从远处观察海浪够不够用来冲浪,还可以影响人权。它可以强制人履行义务。圆圈已经把摄像头安在了开罗,这样那些游行的人就不用亲自拍摄埃及军队的陋行了。天安门广场上也被装了50个,这样下次要是再有人挡在坦克前面,就可以从各种角度被现场直播。这种摄像头被称为“目睹改变”。书中的某一处写到,政客们开始把摄像头挂在脖子上,来保证“透明度”。这给所有其他的政客带来不少的压力,他们也得这么做,不然别人就会想:他们藏着掖着什么呢?这个摄像头的标语就是“所有发生的事情都要公开”。

这次现实依然不甘示弱。你现在就已经可以买一个叫“陈述”(Narrative)的“生命记录”相机了。

在Kickstarter上,“眨眼”摄像头的发明者打算为该发明筹款20万美元,结果他们收到了超过100万美元。这个摄像头是完全无线的,电池可以坚持一年,它可以直接拍摄HD视频并传到你的手机里。

最后一个例子是“Flone”。可以把你的手机转换成一个飞行版的相机。现假以时日,技术就可以先进到让它连续录下所有事物,并且永久储存。

凯文·凯利和 大卫·布林这样的科技思想家,早在90年代中期就告诉了我们,科技发展的脚步是不会停下来的。将来每个角落都会有个摄像头,不断把数据传到网络上。所以我们可以选择:我们是想生活在一个只有政府(警察和情报机构)才掌握这样的数据的世界(全景监狱)呢,还是该选择一个人人都可接入这些数据,从而对彼此负责的世界。凯利把后者称为“相互监视”,让追踪和监督尽量变得对称。

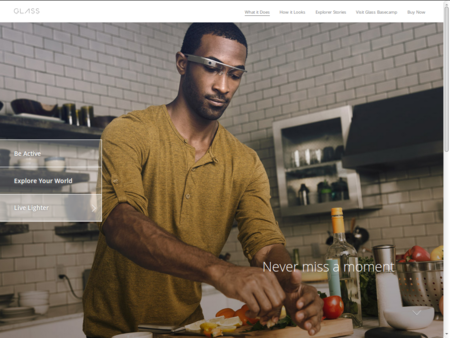

这让我们想到谷歌眼镜,终极“回顾机器”。

戴着这样一副眼镜,你就可以随时开始拍摄。从眼镜中,你看到的世界带有信息注解。几个月前,一位叫Sarah Slocum的谷歌眼镜探索者,在网上公布了她用谷歌眼镜拍摄的视频。

我打算说两件事:谷歌眼镜的第一人称视角和对称的错觉。当我第一次看到这个视频的时候,真的被她频繁出现在镜头里手和后来伸出的中指迷住了。

这种对无理的反应之前已经被艾未未采用过了。他在“研究的角度”里曾对美国政府比出中指……

法国政府……

还有他祖国的政府。

这个视角让我想起我小时候玩的一个第一视角射击游戏。屏幕的底端总能看见你正在用的武器。

麦克·布朗,一个手无寸铁的非裔少年,去年八月被警察射杀于光天化日之下。当时要求警察永久佩戴“随身摄像头”的呼声很高。莎拉·斯洛克姆的视频和毁灭战士的游戏截图让我忽然意识到 ,我们作为公民,能看到警察用第一人称视角拍的视频,也只不过是迟早的事。屏幕下方不再是一根中指,而是一把枪,有人被枪击你也会直接看到。这视频会拿来证明警察的处理方式过于暴力,还是拿来证明受害者确实先发起攻击,都不是重点。重点在于,这样的视频资料是会有的,并且我们届时也会观看这些视频。

这是不是就是布林和凯利描述的世界呢?

美国民权同盟(ACLU)去年年底流出了一份报告,列出了随身摄像头的各种利弊。无论是否自愿被拍摄,人们都对隐私问题提出担忧警察自己的隐私也会受到威胁 (想想艾未未的看守者们)。报告同时也列出,利用随身摄像头在对抗警察任意施暴上可能产生作用。

这份报告试图解释许多复杂问题。警察有权决定什么时候录像吗?ACLU的答案是:不可以。如果摄像头可以自己检测判断并且自动开始录像,那再好不过。什么情况下警察可以申请录像?谁可以看到视频?视频可以被储存多久?我们怎么保证视频不会被滥用(比如名人)?什么时候需要公开视频?这些问题我们都需要仔细考虑。

回到斯洛克姆的谷歌眼镜视频上来。就像我之前写的那样,很多人认为这项技术像是个均衡器。这项“草根”科技,平衡了监控摄像头的监控者和普通公民之间的不对称。真相大白天下。所有被谷歌眼镜录下的视频,都会立刻上传到谷歌服务器里,谷歌会整合分析这些信息,并用来增强对这个世界的了解。

戴着谷歌眼镜,你就是谷歌网络的传感器,不但智能,而且廉价(你可是自己花钱给人家当传感器的)。一旦电池用光了,你就会主动充电。谷歌街景拍摄车去不到的地方,你都可以抵达。当然你也从中有所得,但是最后你也不过是谷歌环球系统里面的一个小齿轮罢了。你正在给谷歌“卖命”,做的工作正好是电脑还做不到的。

最近我发现了谷歌另一种识别我的行为范式、以达到其自身目的的方式:我必须要填写“验证码”(CAPTCHA)。

验证码是用来防止机器人登录的。如果你能识别一个电脑很难识别的规律的话,那就证明你是人类。每小时有上百万个人在填验证码。计算机科学家路易斯·梵阿纳当时不想浪费这个认知能力,于是发明了重验证码(reCAPTCHA)。

起初的reCAPTCHA通过输入难以辨认的单词,用户其实同时在帮助报纸和书籍的电子化。你常常需要输入两个单词,一个是电脑已经识别出来的的,一个是电脑还不确定的。谷歌在2009年买入了这种验证码技术。

不久之前我发现,你现在填reCAPTCHA验证码时,不用再输入文字了。现在你是在帮谷歌输入门牌号,在你未知的情况下,你在帮他们把这个物质世界数字化。

这种现象在工作场合中越来越常见:电脑及其算法,即“系统”,的能力越来越强,人类只在人工智能无法处理的少数问题上搭把手就够了。

我“广播实验室”的播客里,听到过一个把人类变成机器人的非常悲伤的故事。美国一家大型仓库的员工讲述了她如何为大型网络零售商(疑似亚马逊)筛选订单的事。出于一些人类难以理解的效率因素原因,仓库里的各种产品杂乱无章的散放着。很多不同产品都装在一个箱子里。仓库一旦接到订单,就会派发给各种人来找出所需的产品,人越多越好(有点类似于并行处理)。物流系统的算法是,这样的分工将确保所有产品都会在同时被找出来。这意味着,这些人就要拿着条码扫描器,根据里面咆哮出来的指示满仓库地跑。如果他们找到了装有所需产品的箱子,则有15秒钟的时间来找到它。扫描器会大声叫着15,14,13……如果数到0你还没有找到,扫描器又会1,2,3…地接着计算你耽搁的时间。有时候存货清单上会出错,产品根本不在箱子里。为了向系统证明这个东西确实不在里面,你需要把其他所有的东西扫描一遍(与此同时这个扫描器还在报时)。系统会计算并储存你按时找到产品的比率。你的午饭时间仅有29分钟,一秒不多。如果你花了31分钟才吃完饭,那就打乱了系统的计划,这样你就会当场就会被解雇。

这也代表了大科技公司对人性的解读:利用极低成本的劳动力,可以通过智能机器,而达到高水平的生产率。如果想真正知道这是怎么运作的,我们来看看拉斯维加斯的赌博机器吧。

文化人类学者Natasha Dow Schüll,十多年来对老虎机商业的各个方面进行研究。她根据自己的经历写了《被设计的上瘾》(Addiction by Design)一书。书中详细的描述的老虎机商家是怎么设计全程(赌场、赌博机、中奖几率等)来尽快把人带到那个“境界”里的。玩家被视为“资产”,“上机时间”越长越好,这样“玩家效率”也尽可能被提高。

书里面写的都是各种沉迷于老虎机的人的轶事。比如一个大妈玩老虎机的时候会穿好几条裤子,这样就算她没时间上厕所只能就地解决也不会有人发现。

赌场是第一个使用“自动体外心脏除颤器”(AED)的产业。之前要是有人突发心脏病,救护车总是来得晚了一步,因为救护车只能停在后门(前门停着救护车谁还敢进来?),而且赌场一般都故意设计的跟迷宫似的,很容易就迷路了。Dow Schüll 还讲到她曾和一个除颤器的销售人员一起看有人在老虎机前突发心脏病的视频。他从椅子上摔下来,倒在旁边的人身上。那个人往旁边躲了一下,接着玩,让心脏病患者直接倒在地上。保安赶快拉响警报并且启动除颤器,可是这是没有一个玩家的视线离开过赌博机器。所有人都在自顾自地玩。

当我周围的人都低着头拿手机刷Facebook的时候,我有类似的感受。不管我做什么,他们的注意力都只停留在手机和Facebook上。这也没什么大惊小怪的。Fecebook就像是一个虚拟的赌场,和真正的赌场一样,利用着人们认知上同一个的弱点。Facebook用户也被视为“资产”,“上机时间”越长越好,这样“玩家效率”也尽可能被提高。 Facebook就是个老虎机,不停地引诱你去点赞。

我们和Facebook、谷歌以及亚马逊的关系是不对称的。我们没有能力去主导这种关系,对其中的运作也没有发言权。如果这就是商业公司对待人的方式,那么面对对公民要求越来越多的政府,我们又能期待什么呢?政府现在已经被商业公司的那套生产率逻辑劫持了。有了摄像头组成的天罗地网,再加上公共场合的其他传感器,很快政府就让我们完全臣服。因此,我并不相信什么“倒监视”和“相互监视”,我觉得这个问题得换一种方式来解决。

抵制高效思维才可保护自由

怎么解决?想回答这个问题,可能我需要再做一个长篇大论。但是我想先指出一个我觉得正确的方向。那么我就先说说学术世界的“熊孩子”,纳西姆·塔勒布(Nassim Taleb)吧。

纳西姆·塔勒布小心翼翼地为自己树立了一个喜欢用自己的智力(或体力)来打击别人的恶霸形象。他最近也发现了摄像头的威力。七月份他在Facebook上发状态,提到“摄像头的魔力可以重建文明/道德的行为”。原文如下:

那天,在纽约地铁的出口前,我想确定一下方向,于是纠结了几秒钟……一个衣着得体的男人因为我‘停下来不走’而对我出言不逊。这要是1921年的话我早就揍他了,不过呢,我掏出了手机,给他拍了张照片,同时冷静地还口道:‘这个傻X随便辱骂迷路的人’。他吓跑了,跑的时候还不忘用手挡着脸。

塔勒布写过本世纪最重要的一本书——《反脆弱,从不定性中获益》探讨了你在这个越来越不确定的世界里该如何应对。他认为,我们过多运用高效思维来优化世界,以至于面对失败的时候,既不会灵活应对,也难以重新振作。这就是为什么我们再也担不起风险的原因。

恶性循环,这会导致更多的压抑,造成更危险的环境。塔勒布打了个比方,一个小孩被父母在一个完全安全的环境下养大,他的人生一帆风顺。那么这个小孩很有可能会对很多东西过敏,而且没法去体验真正的世界。

吃一堑才能长一智;低效才能帮我们从过错中恢复过来;冒险才能取得进步。寻找一种歌颂不完美的方式是非常必要的。

如果我们能做到这些的话,才可以保留一些真正的自由。如果不能的话,我们就会变成机器里零件。我想以艾未未的一句话作为结语:

自由是一个奇怪的东西。一旦你体验过,它就会留在你的心里,谁也拿不走。这样的话,作为一个个体,你却能比整个国家都更强大。

Hans de Zwart 是荷兰的数字民权组织自由节点(Bits of Freedom)的负责人。原文来自他日前在31C3会议上的一次演讲。中文版经作者授权,由泡泡编译。

冒个泡吧!